Ce sera l’un des plus retentissants pamphlets de l’histoire contemporaine de l’Europe – deux cent mille exemplaires vendus. Gladstone, le chef des libéraux britanniques, l’a écrit en trois jours, du 3 au 5 septembre 1876, alors qu’il est alité, victime d’un lumbago : quarante et une pages sur les « horreurs bulgares et la question d’Orient ». Dans ce texte, il jetait les bases de la diplomatie des droits de l’homme. Face à lui, le conservateur Disraeli fait le choix de la realpolitik.

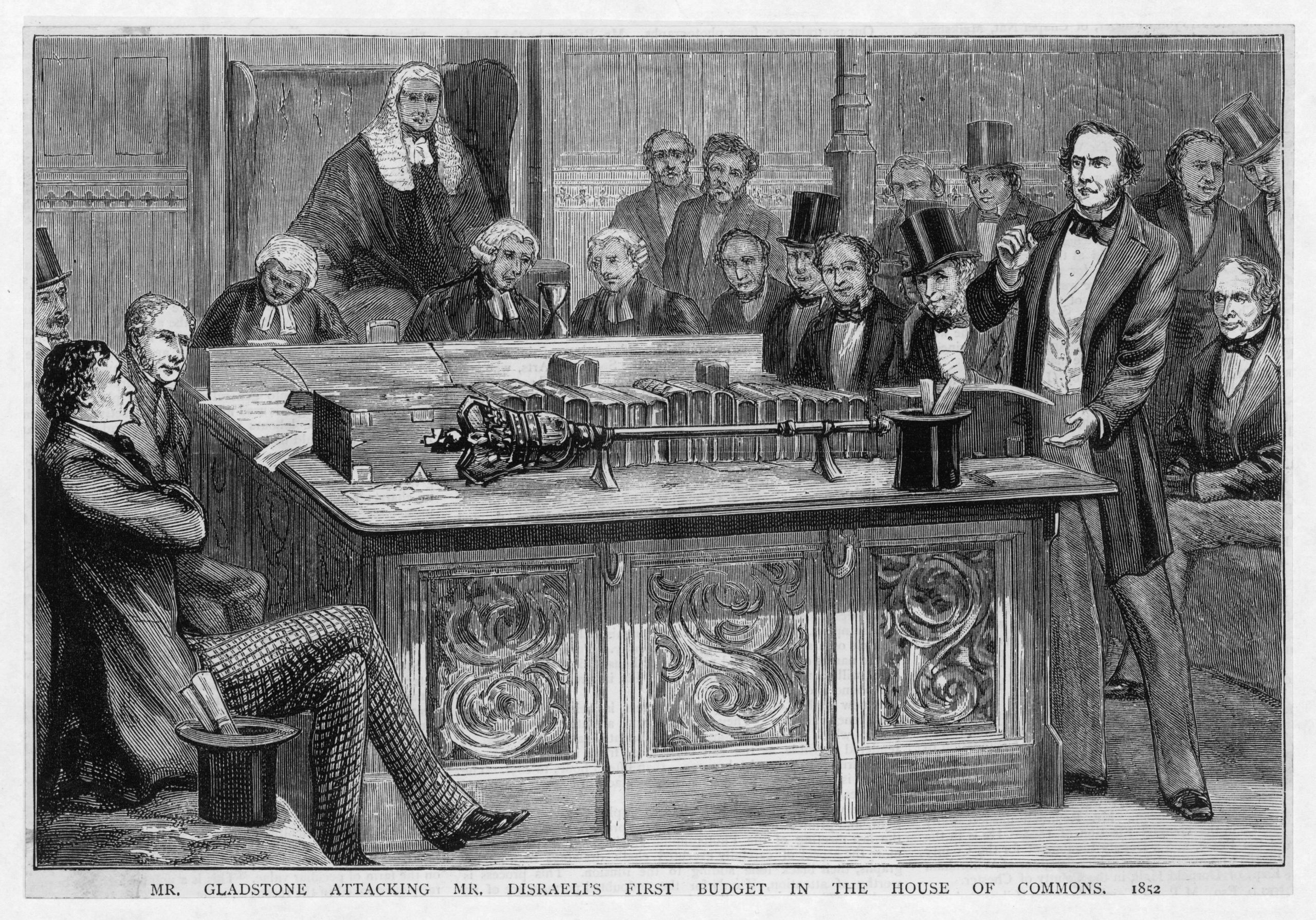

Un texte de politique concrète, qui ne comporte pas de révélation au sens strict mais reprend les rapports des ambassades de Grande-Bretagne et des États-Unis et une enquête du quotidien londonien Daily News… William Ewart Gladstone vient de s’ériger en incontestable pionnier de la diplomatie « des droits de l’Homme ». Un rôle qui n’était pas évident pour cet homme d’État de 67 ans, issu de la nouvelle classe des industriels de Liverpool et de Manchester qui concurrence l’ancienne aristocratie terrienne. À ses débuts politiques, ne siégeait-il pas à l’extrême droite du parti conservateur ? Il se présentait alors comme un réactionnaire très intransigeant, jusqu’à la caricature, se prononçant pour le maintien de l’esclavage dans les colonies et contre toute concession à l’Église catholique d’Irlande car il jugeait « hérétique » le principe de l’égalité des cultes ! Puis cet ancien élève d’Eton et d’Oxford, passionné d’archéologie et de grec ancien, était devenu le chef de file du parti whig, comme on désignait les libéraux à l’époque, le parti de gouvernement par excellence dans l’Angleterre du xixe siècle.

A lire aussi : Podcast : La chute des Empires austro-hongrois et ottoman 1919-1920

Qui sont ces Bulgares, dont Gladstone plaide la cause ? Ils sont incorporés à l’Empire ottoman depuis cinq siècles et ils ont longtemps peu intéressé la diplomatie européenne car leur position géographique les tenait éloignés des grands États chrétiens. Mais en avril 1876, le comité révolutionnaire bulgare – formé en exil à Bucarest – croit pouvoir profiter de la confusion qui règne à Istanbul pour tenter un soulèvement. L’insurrection se réduit à des combats décousus et est écrasée par les forces régulières ottomanes et leurs auxiliaires, les bachi-bouzouks albanais ou tcherkesses : le poète national Christo Botev est tué, à la tête d’un détachement de réfugiés bulgares, venu en renfort de Roumanie. La rumeur d’une répression atroce se répand à travers l’Europe. Un diplomate américain, le consul général Eugène Schuyler, accompagné du journaliste Mac Gahan, puis Walter Baring, secrétaire à l’ambassade britannique à Istanbul, mènent leurs enquêtes. Schuyler recense 58 villages et 5 monastères détruits ; il évalue les insurgés tués à 1 500. Mac Gahan décrit les corps empilés sur la place publique et devant l’église de la ville de Batak. Une bataille de chiffres s’engage, les autorités ottomanes soutiennent que plusieurs centaines de musulmans ont été assassinés aux premières heures de l’insurrection, les étudiants bulgares du collège américain d’Istanbul alertent l’opinion mondiale, Victor Hugo, Garibaldi, Oscar Wilde crient leur émotion… Tout cela est très moderne.

Dénoncer les « méchants », sans nuances

Le pamphlet de Gladstone est une extraordinaire attaque frontale contre la Turquie – et une nette mise en cause du cabinet britannique pour sa passivité et sa turcophilie supposée. « Il n’est pas un criminel dans une geôle européenne, il n’est pas un cannibale dans les îles des mers du Sud qui ne s’indigne, qui n’explose au récit de ce qui s’est produit… » Gladstone partagerait-il le souci pointilleux des hommes d’État occidentaux de notre temps de « ne pas faire d’amalgame » quand ils sont confrontés à des vagues de terrorisme ? Certes, il écrit, lorsqu’il évoque les crimes ottomans : « Ce n’est pas une question d’islam, il ne s’agit pas des doux mahométans de l’Inde, du chevaleresque Saladin, des si cultivés maures d’Espagne », mais c’est pour plonger dans un autre amalgame, celui de la « race turque » : « Depuis leur première entrée en Europe, par le jour le plus sombre, ils (les Ottomans) offrent le plus grand spécimen anti-humain de l’humanité… Où qu’ils aillent, une large trace de sang marque leur passage. Où leur domination est établie, la civilisation a disparu. Pour guider leur vie, un fatalisme sans merci, la récompense dans l’autre monde d’un paradis de toutes les voluptés… »

Gladstone en vient à déplorer une sorte de « tolérance » de l’Occident à l’endroit « de la cruauté, de la tyrannie, de la rapine » des Ottomans. N’est-ce pas une forme de collaboration avec le crime ? Une transition efficace pour accabler le cabinet pour sa défense embarrassée et peu convaincante : le Premier ministre Disraeli n’a jamais assez d’informations pour répondre aux interrogations passionnées de l’opposition puis, quand il en a, c’est pour soutenir qu’il convient de nuancer la relation des événements, voire pour décharger le pouvoir turc de meurtres qui seraient le fait de « guerres entre races ».

Intérêts de l’humanité ou intérêts du Royaume-Uni ?

Gladstone a abandonné l’arène politique en 1874, après une écrasante défaite électorale et il a soudain perçu une occasion de revenir dans le jeu. Telle serait l’explication de toute cette agitation. Disraeli s’indigne de la « vanité » de son adversaire !

Les deux personnalités sont radicalement opposées. Benjamin Disraeli est issu d’une famille de juifs italiens, installée à Londres depuis trois générations. Il a cinq ans de plus que Gladstone ; il est plus froid, relativement constant dans ses engagements ; il soutient des paradoxes, manie l’ironie, l’humour glacé et le sarcasme – face à un Gladstone passionné, d’une grande violence oratoire, qui varie au gré des impulsions de sa conscience. L’affaire bulgare est l’épreuve de vérité pour les deux leaders, elle va dévoiler leur principale contradiction : Disraeli, le petit-fils d’immigré, se révélera un patriote à la limite du chauvinisme, du « jingoïsme » dit-on au Royaume-Uni, défenseur de la raison d’État et d’une diplomatie réaliste alors que Gladstone sera le chantre de la « diplomatie morale », prête à s’enflammer face à la persécution de peuples ou de minorités mais impuissante à protéger l’Angleterre de la menace que constitue l’alliance qui s’est formée entre les « trois empereurs » de Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg.

Disraeli, dans un meeting, a semblé insensible au mouvement des nationalités qui embrase l’Empire ottoman ; il a commis l’erreur de tout ramener à « l’action de sociétés secrètes » : « La Serbie a déclaré la guerre à la Turquie. En d’autres termes, ce sont les sociétés secrètes d’Europe qui ont déclaré la guerre à la Turquie » ! Il est vrai que lesdites sociétés ont joué un rôle dans le soulèvement bulgare – le rapport Baring y faisait allusion. Mais l’explication est un peu courte de la part du Premier Ministre du Royaume-Uni.

A lire aussi : Turquie: le pays à cheval

La querelle Gladstone-Disraeli est pourtant une querelle de principe, fondamentale. Elle oppose deux conceptions de l’action diplomatique : Gladstone entreprend une croisade morale afin de répandre ce respect de l’être humain, de l’individu qui est le socle de la démocratie britannique ; Disraeli mène un combat au nom des intérêts géopolitiques de la Grande-Bretagne – affirmer le prestige du royaume et briser « l’entente » des trois empereurs et, dans la crise orientale, arrêter l’avancée de la Russie qui pourrait faire tomber Constantinople et menacer la route des Indes, une Russie qui menace les liaisons avec l’empire britannique également par sa présence en Asie centrale.

L’Angleterre s’embrase

Les dirigeants puis tout le peuple britannique vont s’affronter sur ces deux éthiques et ces deux formes d’action. Toute la Grande-Bretagne s’enflammera autour des deux thèses pro-turque et pro-russe. À Londres, les clubs, les salons, l’aristocratie, les cercles financiers de la Cité adhèrent généralement à la position de Disraeli. Les régions industrielles du Nord de l’Angleterre se rallient aux dénonciations de Gladstone ainsi que les milieux intellectuels. Les anglicans, les évangélistes sont pro-turcs alors que les protestants non conformistes communient avec les minorités chrétiennes. Les « impérialistes » qui commencent à émerger, les tenants de la « plus-Grande-Bretagne », sont naturellement antirusses à l’exception de Carlyle, animé d’une colère homérique contre Disraeli ; le révolutionnaire allemand Karl Marx qui, depuis son refuge londonien, correspond avec un quotidien anarchiste new-yorkais, éructe contre le Times, « dont les articles sont rédigés en anglais mais pensés en russe » !

La fureur monte – et les invectives. Disraeli ne peut plus parler de Gladstone que sous le surnom de « Tartuffe » : « Il est un Tartuffe depuis ses débuts, il ressemble à un fou, il sera fou à 70 ans ». Gladstone, en retour, le considère comme « le ministre le plus mauvais et le plus immoral. Jadis, le parti tory était fondé sur des principes pour le meilleur et pour le pire mais Disraeli a tout détruit ».

La diplomatie « sur la place publique » vibre avec une grande intensité ! Le parti antiturc organise, le 8 décembre 1876, en plein centre de Londres, à St James Hall, sur Piccadilly, une « Convention nationale sur la question d’Orient ». Gladstone est l’invité d’honneur mais son discours est très modéré, comparé aux réquisitoires des autres orateurs. On décrit Disraeli comme un foudre de guerre, prêt à utiliser tous les prétextes pour porter un coup décisif à la Russie. Pourquoi cet acharnement supposé contre le régime des tsars ? On met en avant les origines juives de « Dizzy », son hostilité à la Russie tsariste qui pratique un antisémitisme d’État, sa reconnaissance envers l’Empire ottoman qui aurait accueilli, jadis, les juifs expulsés d’Espagne… Disraeli se plaint d’une « assemblée intolérable », condamne des « diatribes hystériques ».

Victoire du réalisme

En réalité, Disraeli n’est pas un belliciste a priori, déterminé à aller au conflit… Son objectif rejoint un concept très contemporain : il veut dissuader. La Russie doit être dissuadée ; pour éviter la guerre, il faudra exhiber la puissance britannique, gesticuler sur la scène du monde ! Il a beaucoup réfléchi au précédent de la guerre de Crimée de 1859. Selon lui, si lord Aberdeen, alors Premier ministre, n’avait pas été si passif face à la montée des tensions, s’il ne s’était pas contenté du rôle de spectateur, alors la si sanglante, si coûteuse guerre anglo-française contre la Russie n’aurait pas été nécessaire. Mais il faut éviter, à tout prix, l’occupation russe de Constantinople qui déchirerait toutes les lignes de liaison avec l’empire britannique ! Il faudra peut-être, à la fin des négociations engagées, entrer en guerre – dans ce cas extrême, Disraeli n’élève pas d’objection à une alliance avec l’Empire ottoman, malgré les « horreurs bulgares »…

Le 24 avril 1877, la Russie déclare la guerre à la Turquie. Dans un premier temps, elle semblera obtenir une double victoire, militaire et diplomatique : après une brillante percée, les armées du tsar menacent Constantinople et les détroits ; le 3 mars 1878, le traité de paix de San Stefano érige la Russie en puissance dominante dans les Balkans, avec la création d’une grande Bulgarie, et, en Asie, lui permet d’enjamber la route des caravanes Trébizonde-Tabriz et d’user de Kars comme d’un tremplin vers le golfe Persique. Mais la dissuasion britannique va jouer et Disraeli et l’Angleterre auront le dernier mot, par la menace, l’ultimatum, la gesticulation : le cabinet de Londres propose au sultan d’envoyer la Navy sur la mer de Marmara, il organise un corps expéditionnaire, transfère des troupes indiennes vers la Méditerranée.

Au Congrès de Berlin, qui s’ouvre le 13 juin, la Russie perdra, par la négociation, presque tous les avantages obtenus sur le champ de bataille. Elle en gardera une certaine rancune envers l’Allemagne qui l’a mal soutenue. Et le Royaume-Uni gagnera Chypre que se fait octroyer Disraeli pour prix de ses bons offices !